新しい一年が始まりました。皆様、今年もよろしくお願いいたします。

さて、今年最初のブログは、ちょっと重めのお話から。昨年が、日本の医療にとって大きな転換期だったことをご存じでしょうか?2025年には団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となり、かつ国民の約3人に1人が65歳以上になりました。高齢者の急激な増加と医療の需要の高まりにより、現状の医療体制での対応が限界になってきました。いわゆる医療界における『2025年問題』です。

特に窮地に立っているのが、地域を支えている一般の医療機関です。厚生労働省の調査では、一般病院(20床以上の病床を持つ医療機関)の72. 7%が赤字で、さらに一般病院の倒産、休廃業は106件、前年比3割増です。また、日本医師会の「診療所の緊急経営調査」は、当院を始めとした医療法人立ての診療所の2024年度の医業利益赤字が45.2%と報告しています。「開業医は儲かる!」なんて幻想は今や昔・・・。

日本の医療がここまで追い込まれた背景には、複数の政策的・構造的な要因が、長年に渡って積み重なった結果と言えます。これから医療界、特に地域医療がどうなっていくのかを知るために大切なことです。少し小難しい話になりますが、お付き合い下さい(内容的に、どうしても政府の政策に批判的な表現も出てきますが、決して悪意がある訳ではありませんのでご了承下さい)。

そもそも、日本の医療制度は『高度経済成長期』のまま!

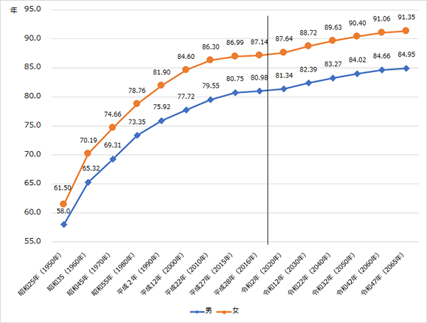

この表をご覧ください。

これは、当時の経済白書が「もはや戦後ではない」と宣言した1955年前後から、現在、さらには2065年までの予想される日本の平均寿命の推移を表したグラフです。急激な平均寿命の延びを見ていると、戦後の医療を担ってきた先人たちの努力に頭が下がる想いです。国民皆保険が始まったのは1961年、池田内閣が前年に発表した『所得倍増計画』が始まった年で、1964年の東京オリンピックに向けて、国全体が活気に満ちていた時代です。日本は若く、人口も増え続けていました。そのため、当時設計された医療制度は、

- 病院をどんどん増やす

- ベッド数をどんどん増やす

- 医師をどんどん増やす

- 医療機器をどんどん導入する

という、「ひたすら数を増やすことで質を高める」という政策が中心でした。それまでの日本は、医療技術や医薬品の水準がそれほど高度ではなく、医療費全体が低く抑えられていました。この「医療費の低さ」が、国民皆保険を導入する上で大きな力になりました。ここに、高度経済成長による政府の財政基盤の強化により保険料を支える余力ができたこと、戦後復興における国民の「助け合いの精神」「社会保障の必要性」といった連帯感、農村部や自営業者の医療格差是正の必要性、医療へのアクセスの地域差への不満など、様々な要因が追い風となり、今の「世界に誇るべき医療制度」が作られたのです。特に、国民皆保険制度により「誰でも平等に医療機関を受診できる“フリーアクセス”」が確立したことは、特筆に値します。とにかく、「受診しやすい制度設計と、それに対応できるハード面の充実」が、どんどん行える時代だったのです。

しかし、時代は変わりました。平均寿命の大幅な延びによる高齢者の増加、慢性疾患の増加、医療制度を支える現役世代の(相対的な)減少、医療資源の減少、医療需要の地域偏在等、数々の問題が進んでいっても、長きに渡り制度の根本は「急性期医療中心」のまま大きく変わっていません。明らかな“制度疲労”が起きているのです。

岐阜市柳ケ瀬商店街(1960年代と2020年代)

40年以上に渡る『医療費削減政策』

1980年代から、国は一貫して「医療費を抑える」方向で政策を進めてきました。理由は極めてシンプルで「高齢化で医療費が増える」「国の財政が厳しい」「社会保障費の伸びを止めたい」といった、『財政論』によるもの(要するに、医療現場や患者様のニーズではなく、当時の大蔵省の都合)です。この“医療費抑制路線”が長年続いた結果、 現場の医療機関が疲弊し、特に開業医や地域医療が大きな負担を背負う構造ができあがりました。

「医療費を抑える」代表的な対策は以下の通りです。

- 診療報酬(保険点数)の引き下げ

- ジェネリック薬品の急速な普及

- 病床数削減の誘導

- 医師数を意図的に増やさない政策(“医師過剰論”)

- 研修医制度の改革

順を追って、詳しく説明します。

1.診療報酬(保険点数)の引き下げ

日本の医療費抑制制度の中心は『診療報酬の改定』です。この制度は、国が診療報酬を一元的に決定する『全国一律の点数表』を作ることで、「日本全国どこにいても、同じ値段で同じ医療を受けられる」という、素晴らしい制度だと思います。

ただ、問題はその中身です。原則的に2年ごとに改定されるのですが、ほとんどが「マイナス改定」、つまり保険点数がどんどん下げられているのです。個々の診療行為の点数も細かく規制され、算定条件もどんどん厳格化されています。また、医療技術が進歩しているにも関わらず、点数が十分に反映されていないという問題も指摘されています。一つ一つの医療行為に対する収入が低く、かつ医師の時間単価も極端に低く設定されていることにより、量を熟さないと経営が成り立たない、つまり長時間労働が常態化しています。書類作成・算定概要の複雑化による、事務負担増大も深刻です。残念ながら、「診療よりも書類作成」「医療行為よりも保険点数のための行為」といった“歪み”も、現実的には見受けられます。

特にこの影響を受けているのが内科系の診療所・病院です。なぜ内科系かというと理由は簡単。「数が多い内科系の診療報酬を抑えれば、簡単に医療費を抑制できる」からです。実際には、高血圧症や糖尿病といった慢性疾患の管理料が大幅に削られ、かつ開業医の収入源である『外来診療』の点数が削られ続けています。結果として、地域のかかりつけ医ほど経営が苦しくなる構造が出来上がりました。

私は、当院のような地域の内科クリニックは「近所の方々の生活を支える昔ながらの八百屋さん」だと思っています。想像してみてください。「野菜の仕入れ値や人件費、お店を維持する諸経費などが物価上昇の煽りを受けてどんどん上がっているのに、国に全ての値段を一律に設定され、かつ年々その値段を下げられながら、それでも経営を続ける八百屋さん」・・・皆さんの通われているかかりつけ医の実情は、概ねこんな感じなのです。

2.ジェネリック薬品の急速な普及

「ジェネリック薬品」とは、大手製薬メーカーの特許が切れた後に、他のメーカーが造った同様の効果を持つ薬のことを言います。欧米では以前よりかなり普及していたようですが、日本では2000年代前半まではほとんど普及していませんでした。これは、医師が情報量や信頼性に不安を感じるジェネリック薬品を避ける傾向にあったり、ブランド志向の強い国民性であったり、欧米に比べて患者側の医療費負担が低いなど、様々な理由があったと考えられます。当時はジェネリック医薬品のことを『ゾロ』と呼んでいたのですが、正直、言っている我々の中には「大手の薬に比べてちょっと質の落ちるもの」といった意識もありました。ただ、少子高齢化による医療費増加に伴い、公的な健康保険財政の維持することが困難になってきていますので、その対策の柱として薬価の低いジェネリック医薬品への切り替えが進められています。これ自体はある意味仕方のないことだとは思います。ただ・・・そのスピードがとにかく速いのです。

ジェネリック医薬品の市場シェアは、2006年に約1割程度だったものが、現在は約8割程度まで大幅に増えています。もちろん、現場が自主的に行っている訳ではありません。医療政策の一環として、ジェネリック薬品を処方することに対し調剤薬局・医療機関に強いインセンティブ(ジェネリック薬品を処方しないと保険点数をつけない)を課しているのです。詳細は省きますが、ジェネリック薬品自体の品質の問題や供給の不安定性も解決していません。それにも関わらず普及を急がせた・・・これも、現場・患者ニーズよりも財源確保優先と言わざるを得ません。

あと、ジェネリック薬品の話とは少し逸れますが、医師の処方箋が必要な薬のうち、市販薬でも対応できる『OCT類似薬』に関して、患者に追加負担を求める新たな仕組みを作ることに、昨年12月19日に自民党と日本維新の会の間で合意されました。薬代の25%は全額患者負担で、残りの75%が通常の保険適応になり、現時点では湿布薬や抗アレルギー薬など77成分(約1100品目)が対象になるようです。例えば、保険が3割の方の場合、元が1000円の薬を買うときに、今まで病院なら300円で買えていたものが、250円+225円=475円になる訳です。この制度で国は約900億円規模の医療費削減を見込んでいるようですが・・・皆さんの負担が増えることはもちろん、患者さんの“受診控え”が進んでしまうことも危惧されます。

3.病床数削減の誘導

実は、日本は他の国に比べて、極端に病床数が多い国です。厚生労働省がまとめたOECDデータによると、2019年の日本の人口1,000人あたりの病床数は約13床、欧州で最も多いドイツで約8床、フランス約6床、イタリア3床、アメリカ2.8床、イギリス2.5床と、ダントツと言ってもいい多さです。これは、日本は他の国に比べて民間病院が多く、以前は「ベッド数を増やせば儲かる」という時代だったためです。また、2000年代前半までは今より在宅医療の受け皿が弱く、回復期の病院が“社会的な入院”を担っていたこともあり、入院期間が長くなっていたことも背景にあります。

医療費の削減目的でここにテコ入れをすること自体、自然な流れだと思います。ただ、これも明らかに急ぎすぎです。もともと、病床数の見直しは2015年頃から始まった『地域医療構想』で議論されていたのですが、当時は「長期的に調整していく」というスタンスでした。ところが、2025年6月6日に「2027年度までに11万床(一般・療養病床56,000床、精神病床53,000床)を削減する」という具体的な数値目標が、自民・公明・維新の3党で急に合意されました。これにより医療費約1兆円の削減が見込めるようですが・・・正直、これは無茶です。そもそも、この“11万床”という数値、どこまで実態に基づいているのかが不透明です(実際、必要な病床数より4万床ほど多いという報告もあります)。なにより、地域の受け皿が全く整っていません。特に、高齢者の多い地域では急性期・慢性期ともに病床数が足りませんし、精神科病床にいたっては、まったく支援体制が整っていないと指摘されています。災害時や感染症流行時の問題も検討されていません。そもそも、いったん削減した病床数を元に戻すことは非常に難しいのですが・・・やはり、現場の声は置いてけぼりの「医療費削減ありき」の政策だと思います。

4.医師数を意図的に増やさない政策(“医師過剰論”)

政府は、長年に渡り「医師は多すぎる」というスタンスをとり続けています。実際、高度成長期を経て医師数が増えたこともあり、政府は医師余りを予測し、1980年代後半に医学部の定員を長期に渡り削減しました。しかし、実際には医師の需要はその後も増え続けており、予測は大きく外れています。これは、当時の状況を考えると仕方がない点もあります。ただ、ここからが問題です。2000年代に入って「産科・小児科の減少」「救急医療体制の崩壊」「地域医療の空洞化」など、深刻な医師不足が表面化してきました。それにも関わらず、2006年の「医師需要検討会」では「2022年に医師需要が均衡する」という試算が示されました。この試算を根拠に、国は長く「医師は足りている」と主張し続けています。現時点でも、人口削減を理由に再び医学部定員の削減を進めようとしているのです。

個人的に、この方向性にはかなり無理があると考えます。確かに、医師数は40年間で2倍以上に増えているのに対し、人口はほぼ横ばいです。ただ、医師の需要は人口ではなく医療の高度化で決まります。病床数の多い日本ですが、医師の数は先進国で最低レベルです。それにも関わらず、医療需要は世界最高水準です。つまり、「人口減少=医師不要」というロジックは成立しないのです。この、「医師数削減政策」と「医療費抑制政策」がセットで行われているため、医師不足と過重労働の深刻化を招き、結果として地域医療の崩壊へと繋がっているのです。

5.研修医制度の改革

もともと、日本の研修医制度は「努力義務」であり、その内容はそれぞれの病院の裁量に任されていました。そのため、その内容は専門医志向の研修(初期研修とは名ばかりの、実際は今後自身が専門とする領域中心の研修)で、医師としての総合的な能力を高めることが難しいものでした。「地域医療を担える医師を育成するため、質の高い初期研修を全国で標準化する」といった目的で、2004年に現在の臨床研修制度が始まっています。これも、とてもいい制度改革だったと思います。

ただ、ここでも大きな問題が生じてしまいました。この制度そのものの問題というよりも、「今までの日本の医療体制との歪みが出て、それが地域医療を直撃してしまった」という側面です。もともと、日本の医療は(良い悪いは別として)各地の大学病院を中心に成り立ってきました。以前の研修制度では、多くの研修医の先生は医学部を卒業した後、大学病院の医局に所属した状態で研修を行っていました。研修が終了した後はそのままその医局のスタッフとなり、専門医を目指して研鑽に励みました。結果、大学の医局には人が沢山集まり、そこから県内の多くの病院に医師が派遣されることで、地域医療が成り立っていました。

しかし、新臨床研修制度になり研修医が自由に病院を選べるようになり、大学偏在の構造が変化しました。研修医が、より指導体制が整った大都市の大病院に集中するようになったのです。そこで起こったのが『大学医局の弱体化』です。結果として、大学から派遣先から医師を引き上げざるを得なくなり、産科・外科・麻酔科・小児科などの医師不足が深刻化し、地域病院の多数が病棟縮小や閉鎖に追い込まれました。本来の目的が「地域医療を担える医師の育成」だった訳ですが、都会の大病院で研修した医師が地域に戻ったか、というと、必ずしもそうではありませんでした。地域医療を経験するカリキュラムもあるのですが、研修期間が短く、地域医療の実態を十分に理解できるような内容ではありません。結局、大都市で研修した先生方の多くは、その病院を中心としたコミュニティの中で医療を行うことが多くなり、以前にも増して医師の「大都市偏在」、「専門科の偏在」が進んでしまいました。当初の「地域医療を守るため」というコンセプトが、完全に裏目に出てしまっていると言えるでしょう。

また、最近は初期研修が終わったら直接美容医療に進む『直ビ』といった現象も起きています。一般的な保険の範囲内で行われる医療現場は「給料が安い」「労働時間が長い」「休みがとれない」といった厳しい労働環境に置かれています。それに対して、保険診療ではない(自由診療)美容医療の分野は「夜勤なし」「急変対応が少ない」「休みがとりやすい」といった、ライフワークバランス良さが魅力です。何より、圧倒的に給料がいい!この現象も、地域医療崩壊の一因と考えますが、価値観の多様化や働き方改革の遅れなどを考えると、単純に「『直ビ』が悪い」とは言えない構造もあるのです。

これ以外にも、「看護師等の人件費増加」「医療DX推進へのハード面の対応」「物価上昇による備品等の仕入れ値高騰」「医療機器の進歩に伴う購入費・メンテナンス費の増加」など、地域医療を支える医療機関は様々な問題を抱えています。

では、今後どのような変化が訪れて、我々はどうしていけばいいのでしょうか。ちょっとボリュームオーバーになりましたので、また別の機会で。